盛夏,沉甸甸的稻田迎来了金色的丰收,清晨的露珠滋开了惺忪的双眼,纯手工的收割需要全家老少齐上阵,在烈日的助攻下,变成一担担金黄的稻谷。

80年代的农村,显然没有现代意义的乡村浪漫,无尽的劳作伴随着日月的交替。在这个高中阶段的最后一个暑假,那张录取通知书无疑成了我在田间汗流浃背后的最大欣慰。87年9月初,开学啦,父亲坚持要送我到学校,尽管离家只有100多公里,但对于我这个还没走出方圆50公里的农村孩子来说,父母的担忧还是有一点道理;但我心里明白,父亲的坚持更多是出于送儿上大学的那种光宗耀祖式的荣耀感,的确,当时要从那片泥土地里长出一个老员工实属不易。经过大半天的颠簸,转了三次车后,终于到达学校,父亲和我没有丝毫疲惫,看到大门横梁上的校名时,更是兴奋不已。

入学的兴奋在几天后渐渐消退,陌生的面孔也熟悉了起来,老生的经验之谈引导着我们对校园生活的憧憬与构想。我们一边用脚步丈量着教学楼、图书馆、操场、食堂与宿舍的物理距离,一边欢笑着抖掉残留的高考压力与精神紧张。在依山傍水的校园,新生就像山坡上的橘苗,静待这片山水的滋养。

我们男生宿舍是一栋旧楼,楼龄应该比我们当时的年纪还大许多,8人的房间跟高中宿舍差不多,只是在高低铺中间多了两张长方桌,其用途颇广,看书、吃饭、聊天,甚至还用作接待“友好寝室”女生的来访。这一切,简单并快乐着。食堂也是多功能的,除了打菜的窗口,没有吃饭的桌椅,因为有时要举办员工活动,周末还要举办以“快三步”和“慢四步”为主的交谊舞会。周末的舞会对于刚从高中过渡到大学的新生来说,特别具有吸引力,那闪烁的彩灯伴着流行音乐的旋律,倩影流转,让少年维特更加烦恼。我们外语系的教学楼是校园里众多“苏联式”建筑之一,拱顶小窗,桌椅陈旧,而且坐落在山坡的上端,需爬百余步石阶才能抵达。不过,校园里散落的几栋新大楼也格外醒目,例如当时登上校园明信片的湖边教学楼、自立于坡顶的图书馆,这些当年的打卡地都是我们从饭票中抠出钱来拍照,然后寄给外校的高中同学,展示我们的校园风采。可后来,那些往来的书信和明信片似乎给我们带来了一丝自卑的伤感,“没有比较就没有伤害”,我们有时甚至用异样的眼光重新审视校门横梁上的“重庆师范高等专科学校”,这十个字组成的长名只有“高等”两字具有含金量,因为只有它可以让我们在想象中俯视“中等”或“低等”的类似学校。

远离城市,不见尘嚣,对于偏居一隅的学子也有修行式的功效。绵延的黄瓜山,狭长的卫星湖,把这个小山坳中的校园夹在中间,山坡上的橘园、松林以及季节性的野花,散发着自然的清新与淳朴;湖边的柳树、岛上的桃花,青青的湖水微波荡漾。山的伟岸,水的柔润,画出了校园的主调。登山、亲水,流连忘返。上山野炊最有意思,一行人跋涉十来公里,提着录音机,放着最流行的歌曲,一路欢歌笑语,着一草坪,嗨吃畅饮一番,对着空空的山谷大吼。黄瓜山并非山中骄子,既无奇景,也无险峰,但它质朴的胸怀孕育着挺拔的青松和烂漫的山花。那三年的春夏秋冬,我都踏寻过它的景色变幻。外语系那栋掩映在松林中的两层教学楼,虽显陈旧,但乃学习的好地方,清新幽静,连林中鸟鸣都非常轻柔。203号教室是我常去自习的地方,每次都要学习到管理人员灭灯才离开。那碳渣跑道围绕的泥土操场,是我下午时段必去之地,跑步、单双杠锻炼,简单的运动也是乐在其中。后来,运动的热忱延伸到了湖中,在那个跟湖水天然一体的游泳池,我甚至还坚持了两个学期的冬泳。在那个没有移动通讯和互联网的时代,双脚的出勤率特别高,从早操开始,直到夜间就寝,不知疲倦地在各大功能区穿梭,拿着饭盒去食堂,挎着书包去教室,甚至在宿舍走廊吊起沙袋练拳击。青春三年,风风火火。

1990年毕业时,我揣着那团还在燃烧的青春之火,远赴千里之外的大凉山,在崇山峻岭中的彝族聚居区开启了我的职业人生。毕业至今,三十来个春秋已把青春推走,过了“而立”之刚、“不惑”之泰,恍然间已知上天之命。廿年前,我最终走出大凉山,从南下广州的“下海潮”中上岸,考研深造,之后留沪任教直到辞职走出国门。在我辗转祖国南北、飘洋过海的这些年,母校的名称也历经了几次变更,从“重庆师范高等专科学校”变为“渝西学院”,后又改为现名“304am永利”,从当初的师范类专科学校发展成了现在的综合性本科院校。三十年了,虽未曾重访校园,然瓜山的青翠、湖水的荡漾时常在脑海中勾画出生动的校园模样,它是那么清新,那么盎然!山水之秀净化了心灵,老师的淳淳教诲塑造了师专人特有的品质——朴实无华,自强不息,虽远足,亦知归宿,遇挫折,也能奋进。时光流转,青春虽逝,但在记忆中依然栩栩如生,当年抱着字典死记硬背下来的单词如今还是活灵活现,同学间的打趣更是勾起了童心未眠,回不去的过去阻挡不了记忆中的美好。母校就像故乡一样,牵引着我们的灵魂。

太平洋的东岸,海风习习,浓郁的咖啡搅动着思绪,假如我的眼力无限,穿过大洋,越过高山,在祖国的西南方就能看到镶嵌在青山湖水间的母校校园。

2022年3月26日 于厄瓜多尔

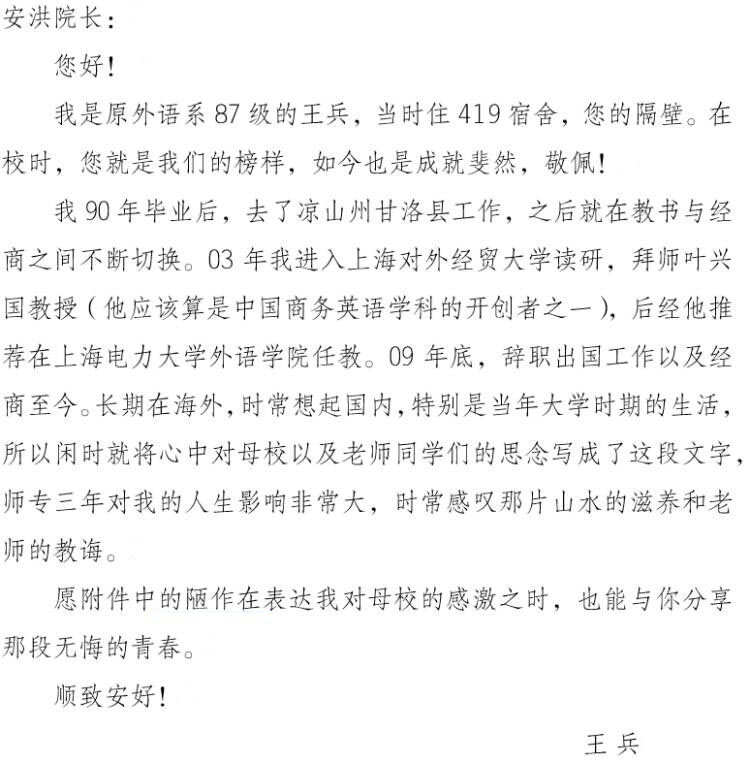

员工王兵是原外语系英语专业87级员工,1987年9月,意气风发的他,怀着对大学校园的憧憬与梦想,报考了重庆师范高等专科学校(现304am永利)。在母校留下的每一道足迹,每一份回忆,后来总是萦绕在远赴千里之外,辗转祖国南北、漂洋过海的游子王兵心头,于是他提笔写下这封书信,向学院刘安洪经理讲述了他的求学与工作经历中所感悟到的师专三年对他人生产生的巨大影响,道出了对母校和同学们的深切思念和感激之情。